unos se van,

otros se quedan

se van con esperanzas,

se quedan jugando con la memoria

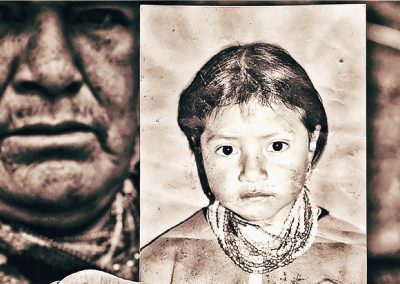

Ella tiene siete años. Tenía puesto el uniforme de la escuela cuando nos encontramos. Nos sentamos en la zona de las comidas en el mercado. Sobre la mesa había una caja de marcadores y algunas cartulinas blancas. Me miró, tomó la caja, escogió una de las cartulinas y se sumergió a dibujar. Estaba muy concentrada, no paraba de hacer trazos. Cuando se detuvo, aproveché para preguntarle qué dibujaba. Me miró otra vez y me explicó: “Ésta es mi casa. Aquí están mi mami y mi abuela, aquí estoy yo y acá, más lejos, también está mi mami”. Terminó esa primera explicación y se volvió a perder entre sus trazos de colores. En un momento dado le pregunté por su madre, averigüé dónde estaba. Sin levantar la mirada, sin dejar de dibujar, casi como susurrándome, como si no quisiera en realidad responder, me dijo: “En Estados Unidos”. Inmediatamente, sin que yo dijera nada, levantó su mirada y reiteró: “Pero yo no sé dibujar Estados Unidos”. Bajó su mirada y siguió dibujando. Sus manos se movían muy rápido mientras ella intercambiaba marcadores y ponía más colores a su dibujo. Pasaron varios minutos, cuando de repente levantó la mirada y afirmó: “Terminé”. Tenía un marcador azul oscuro en una mano y uno negro en la otra. Eran los dos últimos colores que había usado. Mientras miraba su dibujo finalizado, a la vez me contaba lo que había hecho: había incluido el sol, una nube, árboles y unas ventanas grandes a la casa. Además, en la esquina izquierda de la cartulina, sobre la segunda representación de su madre, donde ésta figuraba fuera y lejos de su casa, había trazado un cuadrado entre azul y negro, muy oscuro. Le pregunté qué era ese cuadrado. Soltando los marcadores, me fijó su mirada y respondió: “Eso es Estados Unidos”.

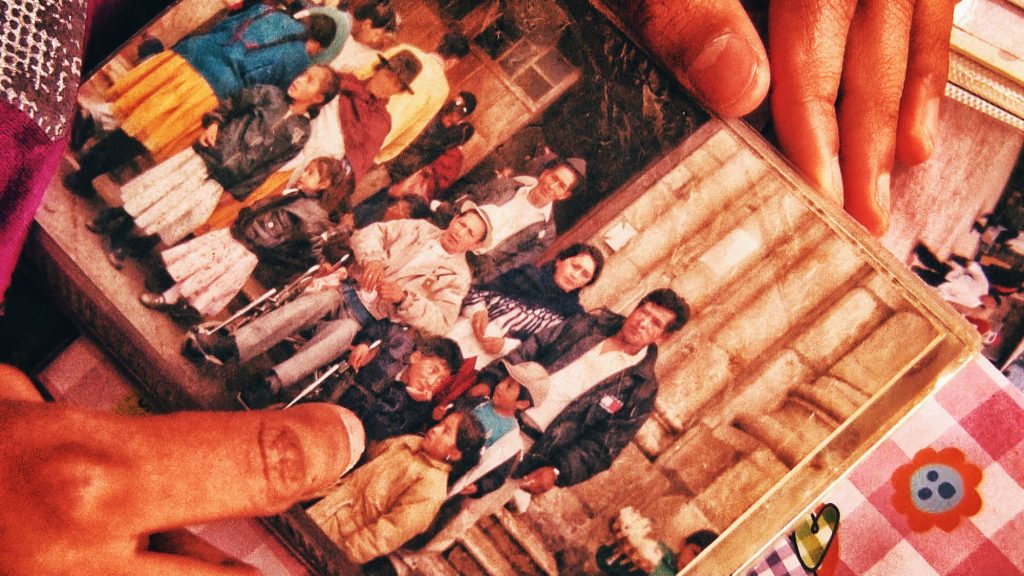

Dayana vive con su abuela, con su tía y su hermano menor de cuatro años en Gualaceo, provincia de Azuay. Nunca conoció a su padre. Es hija de una madre soltera que, cuando ella cumplió cuatro años, se fue “por la pampa” y, aunque fue detenida y deportada dos veces, en su tercer intento finalmente llegó a Nueva York donde vive desde hace tres años. Dayana va todos los días a la escuela. Recién aprendió a leer y a escribir. Es su abuela quien la lleva y la retira y, muchas veces, al concluir la jornada escolar, junto con y su hermano menor, acompañan a su abuela mientras vende jugos en el mercado. Así se sostienen, se cuidan y juntos han reinventado otra forma de vivir: en una casa, como la que dibujó Dayana, donde su madre, a pesar de su ausencia, sigue presente en su vida diaria. Esa presencia se materializa en la voz que ella escucha todos los días cuando su madre la llama. O se vuelve imagen por las fotos que su madre le manda, o cuando pueden verse mientras hablan por el celular.

En un solo dibujo Dayana muestra con toda claridad cómo la migración ha determinado su vida. Siendo hija de una migrante, sabe lo que implica crecer sin la presencia física de su madre, en su ausencia y al cuidado de su abuela. Por eso pinta a su madre dentro de su casa, a lado de su abuela, mostrando esa doble figura abuela-madre que es su sostén cotidiano. A la vez dibuja otra silueta de su madre que está lejos de su casa y debajo del cuadrado azul y negro, que es la forma que para ella hasta ahora tiene ese lugar desconocido donde vive su madre. Y por supuesto que Dayana sabe dibujar Estados Unidos, lo representa como una figura abstracta, como lo desconocido y distante. De hecho, apenas nombra ese lugar, sólo lo susurra y lo oscurece cuando lo pinta. Eso posiblemente se deba a que ella lo asocia con el extrañamiento profundo que siente por su madre. Si tiene suerte, todavía niña Dayana llegará a Nueva York. En un año, su madre migrante quiere mandar a buscarla para reunirse con ella. Por eso ahorra para pagar al coyote que le traerá a su hija y la guiará, al igual que la guio a ella, en el cruce de las siete fronteras que separan Ecuador de Estados Unidos.

Como Dayana, más de 200 000 niños, niñas y adolescentes ecuatorianos tienen a uno o a dos de sus padres viviendo en el extranjero (1). Esto se debe a que, como efecto de la violencia de la pobreza y la histórica desigualdad socioeconómica, sus padres, madres o ambos han emigrado, en su mayoría a Estados Unidos. De acuerdo con el último censo de 2010, 37% de las personas que emigró dejó a sus hijos e hijas en Ecuador a cargo de familiares cercanos (2). La gran mayoría de esos niños, niñas y adolescentes que se quedaron, viven y crecen con sus abuelas, tías o hermanas, sus nuevas cuidadoras. La existencia de ese alto número de hijos e hijas de emigrantes implica además que, potencialmente, más tarde ellos y ellas bien podrían emigrar de manera irregular para reunificarse con sus padres en Estados Unidos, práctica que de hecho es constitutiva de la memoria histórica de los principales lugares emisores en Ecuador, como las localidades de las provincias de Azuay y Cañar, parte del así llamado Austro ecuatoriano.

Por todo esto, en Ecuador la emigración determina las vidas de niños y niñas, como Dayana, y también de muchos adolescentes. Al ser hijos e hijas de emigrantes, viven en carne propia lo que implica crecer con la ausencia física y, simultáneamente, con la presencia virtual de sus progenitores, a cargo de sus cuidadoras, creciendo en familias que se reconfiguran y se transnacionalizan, a la espera de que algún día sus padres, madres o ambos quizá retornen, o a que los manden a buscar y también emigren. Sus formas de resistir al dolor de la ausencia de sus padres y madres, sus múltiples maneras de imaginar su presencia y de recrear sus vidas dan cuenta de cómo estos niños, niñas y adolescentes comprenden y experimentan la migración desde Ecuador.

¿quiÉnes se quedan?

las historias no contadas de la migración en ecuador

Las cifras poco ayudan a percibir la complejidad de la experiencia migratoria. Los porcentajes y los números ocultan los rostros, las voces, los gestos, las miradas, los relatos, las memorias y también los silencios de quienes sienten y resienten los efectos de la migración. No son necesariamente los miles de ejemplos los que más nos iluminan en esta tarea de aproximarnos a las experiencias de la niñez y adolescencia migrante en Ecuador. Son las voces de unos cuantos, sus historias particulares, en cambio, las que nos permiten acercarnos a sus vidas y develar quiénes se han quedado.

Como Dayana, están Mateo y Ángel, dos gemelos de 9 años que viven con su madre en Jima, mientras su padre vive en Nueva York. Está Evelyn, de 11 años, que vive en Cochapamba con su abuela, desde que nació, porque su madre se fue a Filadelfia. Janine, de 14 años, y Rosemary, de 16, dos hermanas cuyos padres murieron en Chiapas, México, en su intento por llegar a Nueva York. Por eso a ambas las crio y las cuida su abuela. Jonathan, de 16 años, que nació en Nabón. Su padre y su madre viven en Estados Unidos. Él, en cambio, vivió con su abuela paterna, luego con la materna y ahora vive en Cuenca con sus tíos, después de haber sido deportado de Nicaragua mientras iba en ruta a reunificarse con sus padres. Y, también Melanie, que acaba de cumplir 18 años, vive en Paute y nunca conoció a su padre migrante, del que sólo sabe que vive en algún lugar en Estados Unidos.

Ellos son niños, niñas y adolescentes de la provincia de Azuay. Han crecido en el medio de la migración no sólo por ser hijos e hijas de emigrantes sino porque sus tíos, primos, padrinos, vecinos, y también porque los padres y madres de sus amigas y amigos de la escuela y del colegio se han ido “por el camino”. Todos estudian. A diario caminan o toman bus para llegar a sus escuelas o secundarias. Unos viven en el campo, otros son urbanos. Unos ayudan en la cosecha, otros en la venta en el mercado y están muy tecnologizados: navegan los celulares de sus cuidadoras y no los descuidan para poder así comunicarse con sus padres migrantes. Andan en bicicleta, juegan futbol y también a las muñecas; les gustan los dulces, dibujan y leen; coleccionan calcomanías, ven televisión. Son curiosos, tienen muchas ilusiones. Sonríen, pero también sienten rabia, cargan resentimientos porque extrañan a sus padres y a sus madres, porque siguen sin entender bien porqué están lejos de ellos, y por eso se enferman y llevan pena en su mirada, que a veces parecería diluirse entre sus olvidos o en la rutina de su juego diario.

A su edad ya tienen su propia definición de las fronteras o de quién es un migrante; conocen bien lo que hacen los coyotes, distinguen las rutas migratorias y también imaginan la geografía del camino a partir de las historias que han oído; saben de visas, cuestionan las leyes que detienen a los migrantes. Con sus abuelas, a veces peregrinan para dejar ofrendas a los santos que cuidan de los viajeros. Son niños, niñas y adolescentes que a los 7, 9, 14, 16 o 18 años ya conocen el dolor que produce la orfandad, por crecer sin padres o porque éstos han muerto en el camino. A esa edad ya imaginan sus vidas futuras: unos quieren ser médicos, contadores o sicólogos. Otros no quieren estudiar. Unos saben claramente cómo y cuándo van a emigrar, otros dicen que nunca partirán por el miedo que tienen de ir por la chacra hasta Estados Unidos y, más aún, de separarse de sus abuelas, sus mayores cuidadoras. También hay otros que, siendo niños o adolescentes, ya han emigrado, ya han sido deportados y quieren intentarlo una vez más.

Jugar con la ausencia

Crecer con la presencia ausente de padres y madres migrantes

Uno de los aspectos más difíciles que deben hacer frente los que se quedan es lidiar con el dolor que les produce el hecho de crecer en la ausencia de sus padres, de sus madres o de ambos. Los extrañan, porque físicamente no están. Se fueron cuando ellos y ellas eran recién nacidos, apenas de meses, cuando cumplieron 4, 5 o 6, años, o mientras se tornaban adolescentes. Ese dolor que cargan se expresa en su mirada de tristeza y en la tensión que invade sus cuerpos cuando alguien les pregunta por sus padres o madres. En el contexto migratorio, como es en el que crecen estos niños, niñas y adolescentes, esa pregunta se vuelve invasiva, es incómoda. Pero ellos y ellas no la evaden. Como Dayana, que al intentar responder, su voz se repliega, su mirada baja, su cuerpo gira como queriendo escapar de su propia realidad. Parecería que esa pregunta les penetra el alma, porque les recuerda que, aun cuando tienen a sus cuidadoras cerca, llevan a cuestas la inevitable orfandad que les ha dejado la partida de su padre, de su madre o de ambos. Ante esa interpelación, de a poco, a su modo, como un susurro unos o como un grito de rabia otros, enuncian y responden que sus padres no están y que viven en ese lugar ajeno a su cotidianeidad que es Estados Unidos e, inmediatamente después de asumir su condición de ser hijos e hijas de emigrantes, le dan voz a su dolor: “Me siento mal, a veces lloro porque mi mamá no está aquí”, dice Evelyn de 11 años, mientras deja que la nostalgia pinte su mirada. Con la voz cargada de reclamo y rabia, replica en cambio Jonathan, de 16 años: “Yo me siento solo, me siento decaído, no saben bien qué me pasa”.

No todos los que se quedan, sin embargo, logran enunciar así de claro el dolor que sienten. La edad es determinante: mientras más pequeños son esos hijos e hijas de emigrantes, más rápido parecería que abrazan esa ausencia, que juegan con ella o que, incluso, la guardan, aunque sea temporalmente. Con 9 años, Mateo, por ejemplo, comprende así esa ausencia:

«Yo vivo con mi mami y mis hermanos. Mi papi está trabajando, vive en Estados Unidos. Está lejos. Mi papi dice que tarda mucho tiempo hasta ir allá. Es bastante que se fue, pero, un día yo voy a salir del colegio y ese día él va a venir. «

Mateo, 9 años.

Mateo sabe que su padre no vive con él y que está lejos. Tiene también la certeza de su posible retorno: “Cuando yo salga del colegio”, afirma él, su padre vendrá. Ese tiempo propio hace que él de algún modo reinvente un modo suyo para crecer con la ausencia de su padre migrante. Para Dayana, de 7 años, la comprensión temporal de la ausencia de su madre es muy similar a la de Mateo. En sus palabras: “Un día, ya mismo, ya llega mi mami. Me dijo cuando hablé ayer, ya mismo viene, dijo”. Para ella, la expresión “ya mismo” implica un tiempo corto, incluso inmediato, que si bien no es real, es una invención temporal que se vuelve un consuelo que ella comprende y apacigua posiblemente el dolor del extrañamiento a su madre.

Si para Mateo y Dayana el juego temporal les permite dar algún sentido a esa situación, en el caso de Melanie, adolescente de 18 años, el hecho de no tener memoria de su padre migrante alivia, en cambio, la carencia:

«Como nunca le [sic] conocí (a su padre emigrante) no fue tan duro. Cuando tenía unos 5 años hablé por primera vez con él. Pero, no sé, por ocasiones de la vida, no volví hablar con él hasta un año […] Cuando se contactó fue por el Messenger de Facebook […] No sé exactamente dónde vive. Es en Estados Unidos, pero no sé dónde.»

Melanie, 18 años.

Al igual que Melanie, Janine, de 14 años, no tiene recuerdo alguno de su padre ni de su madre. Ella es huérfana porque sus padres murieron en la ruta a Estados Unidos cuando ella tenía 7 meses. Como ella misma dice: “Para mí no ha sido tan difícil porque no supe nunca nada de ellos. Para mí, mi abuelita es mi madre”. La carencia de esa experiencia filial afectiva, y el reemplazo de la figura materna por la de la abuela-madre como núcleo del cuidado, sin duda alivia a cientos de otros niños, niñas y adolescentes que, como Melanie y Janine, fueron criadas, cuidadas y crecen todavía con sus abuelas.

Rosemary, de 16 años, hermana de Janine, tiene otro relato de la misma historia.

«Para mí sí ha sido duro porque yo sí tengo recuerdos de ellos. Yo me quedé de tres años sin ellos […] Ha sido duro ver que otros niños sí están con sus papás, y yo con mi abuelita. Y aunque no los tengo, sí, sí puedo vivir sin ellos.»

Rosemary, 16 años.

Rosemary claramente lo enuncia: en la medida en que los que se quedan guardan en su memoria recuerdos de sus padres y madres migrantes, crecer con su presencia ausente resulta más difícil y más doloroso. Es algo así como crecer en medio de un duelo por la orfandad que ha dejado la migración, ya sea porque sus padres físicamente no están o porque murieron en algún sitio de la ruta hasta Estados Unidos. Mientras son niños y niñas, entre los hijos e hijas de migrantes quizá exista una suerte de olvido temporal, como forma de resistencia ante la ausencia de sus padres y madres; algo que paradójicamente comienza también a olvidarse cuando van creciendo, transformándose en una memoria viva de esa ausencia.

Así ha sido para Jonathan, que de muy niño quedó afectado por la orfandad de la migración y, en la medida en que se tornaba adolescente, fue cobrando conciencia de ésta. En su voz, en su cuerpo y en su mirada hay reclamo y mucho resentimiento porque no termina de comprender por qué su padre y su madre emigraron:

«Se fueron para tener una mejor vida, pero no sé qué mismo están pensando hacer. Es duro crecer sin padres, porque tengo que contarle a mis tíos lo que me pasa, pero no a mis padres. […] El corazón de un niño no va a ser siempre el de un niño, el corazón madura también y crece. Al final se pierde a la madre. Ella sabrá si perderá un hijo o cómo se sentirá. «

Jonathan, 16 años.

Ese dolor que carga en el “corazón”, como dice Jonathan, se alivia, aunque sólo sea momentáneamente, cuando la ausencia se vuelve presencia a través de las llamadas o de los mensajes cotidianos vía WhatsApp, Facebook o Skype. Eso, siempre y cuando exista contacto con los padres y madres emigrantes. “Todas las mañanas me llama mi mamá mientras maneja”, relata Evelyn, de 11 años. Ella espera con muchas ansías y alegría esa llamada, que usualmente sucede antes de que ella salga hacia la escuela. Para Evelyn, oír a su madre es la constatación de que ella piensa en su hija, se preocupa y, estando lejos, de algún modo está cerca y también la cuida. A Mateo, de 9 años, le pasa lo mismo. No habla con tanta frecuencia con su papá pero por lo menos una vez a la semana, y como él mismo dice: “Hablo con mi papi conversando. Me llama y yo contesto, y hablamos”. En esas conversaciones, le cuenta algunas cosas de la escuela, de su vida en el campo con su madre y sus hermanos, y también escucha lo que se padre le dice de cómo es su vida en Nueva York.

Siendo innegable el dolor que los que se quedan sienten por crecer en ausencia de sus progenitores, tener a su lado a sus cuidadoras, particularmente a sus abuelas, apacigua el dolor que supone crecer y vivir en ausencia de madres y padres migrantes. Las cuidadores son una guarida de amor, de protección y de cuidado. Por eso, para muchos de esos niños, niñas y adolescentes sus abuelas son sus otras madres. Son quienes los despiertan, los acuestan; los llevan a la escuela, los retiran; quienes preparan su comida; rezan con y por ellos; lavan su ropa. Quienes las peinan, compran sus carritos de juego y los entienden más cuando son niños, que cuando crecen y se vuelven adolescentes que preguntan y reclaman. En sus voces:

«Mi abuelita es como mi mami. Yo no me imagino mi vida sin ella»,

dice Evelyn de 11 años.

«Mi abuelita es todo para nosotros. Ella nos tiene mucho amor y nosotros a ella. Yo la tomo como si fuera mi madre de verdad, la quiero mucho y agradezco todo lo que ha hecho por nosotros»,

refiere Janine, de 14 años.

Si hay algo que ata casi visceralmente a los que se quedan con las cuidadoras es que comparten las orfandades que la migración les ha dejado. Frente a esa compleja situación, juntos reinventan sus vidas en medio de un duelo compartido por esos seres amados que han emigrado o que han muerto en el camino. Los hijos e hijas de migrantes crecen en ausencia de sus padres y madres; sus cuidadoras, en cambio, son huérfanas de hijos y de hijas. Compartir ese vacío, cargar dolores similares, hace que esos niños, niñas y adolescentes sean también a veces quienes cuidan de sus propias cuidadoras. Las abrazan, las miran, se hablan, se sienten y se entienden. Y cuando pueden, las ayudan en los quehaceres domésticos e incluso en su trabajo diario, ya sea en la limpieza de la casa, en el cuidado de la chacra o en la venta del mercado. Rezan con y por ellas, y no imaginan nunca una vida alejados. En casos extremos, como el de Janine y Rosemary, que son huérfanas de padre y madre, esa conciencia del cuidado a sus cuidadoras es todavía mayor.

En sus voces:

«La cuidamos y sabemos que le afectó bastante, porque es una madre que perdió a su hija. Yo entiendo el dolor de mi abuelita. Ella tuvo que ser fuerte por nosotras dos»,

dice Rosemary, de 16 años.

«El sueño de mis papás era llegar allá (Estados Unidos) y pagar las deudas. Mi abuelita quedó con todas las deudas encima de ella. Tenía que trabajar para pagarlas y eso fue demasiado duro. Aparte tenía a cargo dos niñas que cuidar y tuvo que trabajar muy duro»,

cuenta Janine, de 14 años.

La presencia ausente de sus padres y madres sin duda determina las vidas de estos niños, niñas y adolescentes que se han quedado en Ecuador, y les exige comprender y dar respuestas propias a las orfandades que la migración ha dejado en sus vidas. Cargar con ese dolor no siempre es fácil. De hecho, como dice Melanie: “Aunque en el colegio casi todos teníamos papás en Estados Unidos, no hablábamos de eso”. Al parecer, el dolor que deja la ausencia es algo que los hijos e hijas de migrantes guardan en su memoria y no siempre lo comparten. Así lo ha vivido también Jonathan: “Hablo muy poco con mis compañeros de clase, no me gusta porque me acuerdo de mi situación”.

Dayana, Mateo, Ángel, Evelyn, Janine, Rosemary, Jonathan y Melanie son todos hijos e hijas de emigrantes, estudiantes de primaria o secundaria de una las históricas provincias emisoras de emigrantes en Ecuador, y no han recibido ninguna orientación o apoyo por su situación de las instituciones educativas adonde acuden. Todos coincidieron en que no tienen ninguna materia, lectura o espacio de discusión en torno a las implicaciones de la migración.

Rosemary, de 16 años, afirma que ser hijo e hija de migrante, “es un tema delicado y duro, pero que sería bueno desahogarse”. Ella y su hermana concuerdan en que en casos como los suyos, que han perdido a su padre y madre, requerirían todavía más apoyo en las escuelas y colegios. Y dada la violencia que existe en la ruta Ecuador-Centroamérica-México-Estados Unidos, las desapariciones y muertes de ecuatorianos migrantes proliferan y muy posiblemente muchos de ellos hayan dejado a hijos e hijas en Ecuador. Por esto, esos hijos e hijas de migrantes también mencionaron que sería fundamental contar con espacios escolares para poder hablar con otros hijos e hijas de emigrantes sobre los dolores comunes que a su temprana edad ya cargan.

Escucha: las voces de los que se quedan

Como serpientes y escaleras

la frontera, el camino, la migración

Los hijas e hijas de migrantes no sólo guardan en su memoria y en su piel un vasto conocimiento sobre las orfandades que deja la migración. Siendo niños, niñas y adolescentes tienen además ya sus propias concepciones sobres varios otros aspectos de este proceso social que ha determinado sus vidas y las de sus comunidades.

¿Qué es para ti una frontera? Ésta es una pregunta que para los hijos e hijas de migrantes no es ajena. Para los más pequeños, sin embargo, resulta una abstracción todavía muy compleja y no pueden responder. Entre los más grandes la pregunta no es difícil ni incómoda. De hecho, plantean respuestas sin titubear. Todos coinciden en que una frontera es un límite entre un país y otro, y van más allá, porque cuando imaginan una frontera, todos piensan en la mayor, en la misma: la que separa a México de Estados Unidos, y desde esa comprensión elaboran su respuesta. Algunos ejemplos en sus voces:

«Una frontera es la que divide a Estados Unidos de México»,

dice Evelyn de 11 años.

«El lugar más duro donde un migrante tiene que pasar, porque ahí es donde depende la vida de ellos»,

Janine de 14 años.

«Es el camino más difícil para llegar a una ciudad grande donde se pueda trabajar bastante y también ganen dinero»,

dice Rosemary de 16 años.

Estando en Cochapamba, imaginan la frontera entre México y Estados Unidos. Desde Girón saben lo que ahí pasa. Y esto no es una mera coincidencia. Por un lado, su conocimiento migratorio proviene de sus propias experiencias vividas, de lo que ellos y ellas escuchan de los relatos que hacen, principalmente sus cuidadoras, sobre la migración de sus padres y madres, o de lo que aprenden de los relatos de sus amigos de la escuela o de sus vecinos de barrio. También es un conocimiento que surge de lo que sus progenitores a veces les cuentan cuando los llaman. Por otro lado, sus respuestas también confirman cómo la externalización (3) de la frontera de Estados Unidos al sur del continente tiene impactos en las vidas y memorias de todos los sujetos migrantes, incluyendo la niñez y adolescencia ecuatorianas, en este caso porque, para llegar a ese destino, sus padres y madres han debido hacer frente a la violencia de ese control fronterizo.

Caracterizar una frontera quizá no sea tan complejo como lo es responder: ¿Quién es un migrante para ti? Esa pregunta les resuena a su propia vida, porque sus padres, madres, tíos, primos, vecinos, hermanos o incluso porque ellos mismos, a su temprana edad, han sido migrantes. Para dar respuesta, se silencian y esperan; se toman su tiempo. Dayana, de 7 años, de manera directa dice: “Mi mami que se fue”. Quien se ha ido es para ella una migrante. Para Evelyn, de 11 años, es “quien se va para trabajar o para ver a su familia”. Rosemary, de 16 años, por su parte, señala que es aquel que “busca una mejor vida”. Y, Melanie, de 18, replica: “Un migrante es quien busca algo más en la vida”.

Si a esa pregunta se suma ésta: ¿por qué los migrantes se van? Las respuestas reflejan con mayor claridad una comprensión más elaborada de su propia historia que sólo sucede en la medida que crecen e, incluso, su reclamo ante la ausencia de sus padres y madres: “Por buscar una mejor vida tal vez en otros lugares, tal vez donde se gane más dinero”, dice Janine, de 14 años. Para Melanie, en cambio, la emigración “es dejar todo atrás por un sueño. Pero de qué sirve si no estás con tu familia”. Y ese mismo reclamo está presente en la respuesta de Jonathan: “Se van pero sin sus hijos […] Se van solos, sólo pensando en ellos, y al final quienes pierden son ellos”. Por eso, entre definir a un migrante y entender por qué se van, hay una respuesta común: “No se olviden de sus familias”, insiste Evelyn como forma de réplica, idea que comparten el resto de hijas e hijos de migrantes y que parecería ser más una petición a sus progenitores migrantes.

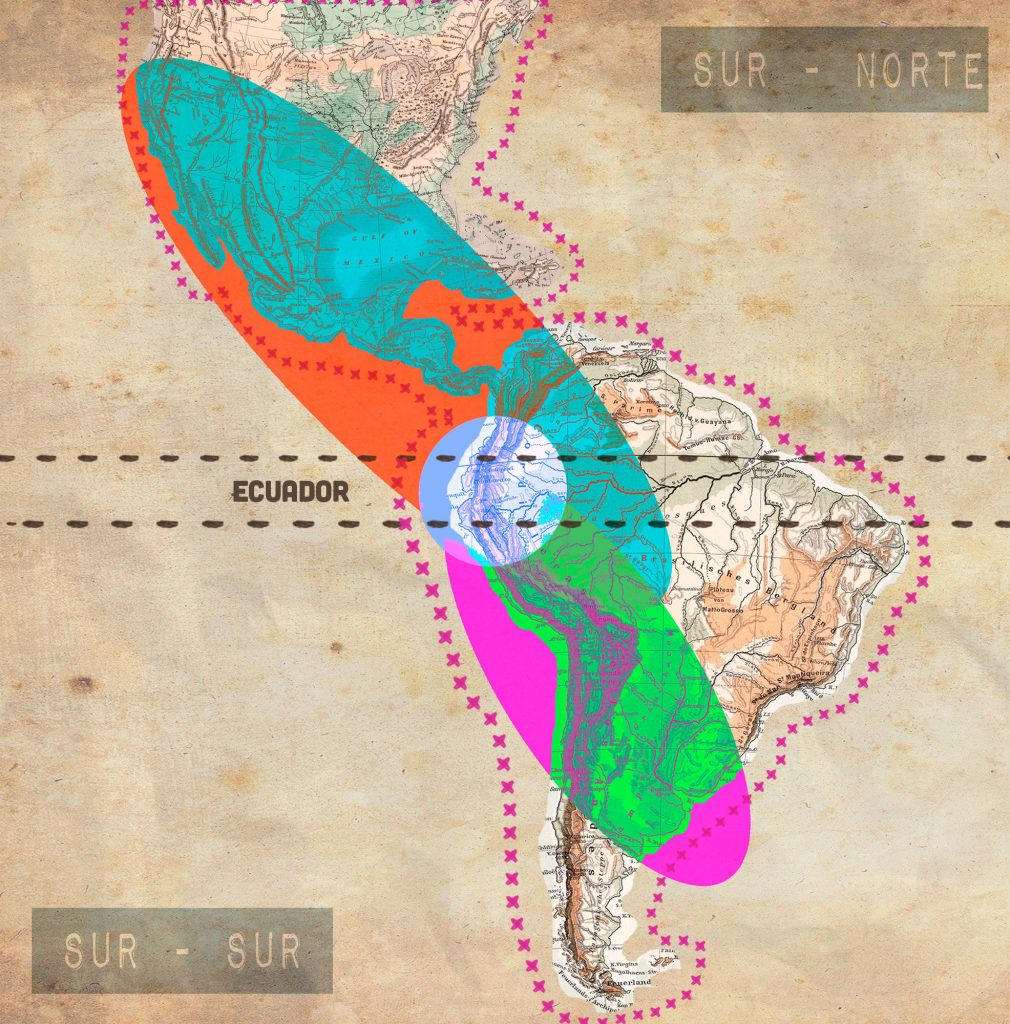

El conocimiento migratorio que han acumulado los que se quedan incluye lo que implica ir “por el camino”. En la medida en que recogen más relatos de la salida de sus familiares, o de experiencias propias, van conociendo la geografía migrante que es parte de la ruta que conecta, ya sea por vía aérea, terrestre o marítima, Ecuador con Estados Unidos, vía México. Saben que hay cómo salir por Colombia, Perú o Bolivia, y que luego se debe seguir hasta Honduras, Guatemala y México, para después cruzar la frontera mayor y entonces llegar a Estados Unidos.

Pero no sólo saben de geografía, también conocen de la violencia en la ruta. Saben que la gente desaparece o muere, porque es a su propia gente a la que eso le pasa. Con la mirada llena de valentía, por ejemplo, Janine, de 14 años, relata su experiencia: “Mis padres fallecieron en el puente de Chiapas. Tuvieron un accidente y fallecieron”. En el caso de Jonathan, en cambio, el conocimiento de lo que pasa en el camino surge porque él mismo fue detenido y deportado. “Mejor no hablar de esas cosas”, dice, y prosigue: “Llegamos hasta Nicaragua pero ya no pudimos pasar. Fue muy duro y frustrante”. A este adolescente de 16 años le cuesta mucho hablar de esa experiencia porque él estaba convencido de que iba a llegar, pensaba que era muy sencillo irse por el camino para estar con sus padres, que era y sigue siendo su mayor deseo.

A los 8 años, a Jonathan lo mandaron a buscar sus padres. Sus familiares lo entregaron a un coyote. De Ecuador, viajo a Perú por tierra y luego siguió a Nicaragua en avión. Al bajarse del avión, la policía migratoria los detuvo y les hizo muchas preguntas que ni él ni el coyote pudieron responder. Por eso los deportaron a ambos.

Irse por la chacra, por la pampa o por el camino, en Ecuador no es sólo una práctica que sucede entre migrantes adultos. Debido a la imposibilidad de generar un proceso de reunificación, sin importar la condición migratoria de los padres en Estados Unidos, desde la década de los años noventa, al igual que Jonathan, cientos de niños, niñas y adolescentes ecuatorianos han emigrado con coyotes (4). A diferencia de él, diariamente muchos llegan y se logran reunir con sus padres y madres migrantes. Actualmente los coyotes ofrecen diferentes rutas para cubrir los 5000 km entre Ecuador y Estados Unidos, que combinan transportes aéreos y terrestres para atravesar el corredor extendido desde la región andina-Centroamérica-México-Estados Unidos. Los padres y madres, desde Estados Unidos, pagan a los coyotes entre US$ 10 000 y US$ 20 000 dólares por mandar a traer a sus hijos, y éstos ofrecen tres intentos de cruce hasta llegar al destino final (5). Del mismo modo que la niñez y la adolescencia centroamericana enfrentan formas de violencia en su tránsito al país del norte, los niños, niñas y adolescentes ecuatorianos confrontan diferentes formas de violencia a lo largo de ese extenso camino, que incluyen robo, extorsiones, discriminación, secuestros individuales o colectivos, trata de personas, torturas, violaciones, accidentes, desaparecidos y hasta la muerte. Estas formas de violencia pueden perpetrarlas autoridades locales, agentes migratorios, ladrones, miembros de carteles locales, habitantes fronterizos o los coyotes (6).

Las salidas desde Ecuador nunca son fáciles, porque los hijos e hijas de migrantes tienen que dejar atrás a sus cuidadoras y porque a temprana edad deberán hacer frente a esas violencias. Sólo para tener una idea, en 2014, la ecuatoriana de 12 años, Nohemí Álvarez, murió en Ciudad Juárez, México, en su segundo intento por llegar a Estados Unidos para reunificarse con sus padres (7).

La experiencia vital y, sobre todo, el conocimiento acumulado que los hijos e hijas de migrantes ya tienen es la base para que construyan su propia imaginación geográfica de Estados Unidos, ese lugar lejano y distante donde están sus padres migrantes. Unos dicen que ese país “es lindo”, como Evelyn, o que “es hermoso y que hay tiendas lindas, y todo y todo”, como Mateo. A la vez saben sobre los peligros de la ruta y por eso dicen que es un lugar al que “tienen miedo de ir”, como afirma Evelyn, o un lugar del “no me gusta hablar, porque yo no conozco”, como argumenta, en cambio, Ángel. La edad y su madurez de comprensión sobre Estados Unidos sin duda pesa en esta construcción. Para Janine “es donde muchas personas buscan su mejor vida, arriesgando sus vidas, sí, para salir adelante y cumplir el sueño americano”. Mientras Jonathan argumenta, en cambio, que “la vida en Estados Unidos es también dura por lo que está haciendo Donald Trump, de sacar a la gente”.

El conocimiento acumulado de los que se quedan también les permite reflexionar si acaso en el futuro también emigrarán, tal como sus padres y madres lo han hecho. Melanie, por ejemplo, afirma: “La gente sigue saliendo, de aquí mismo se han ido el mes pasado cinco personas […] Yo por el camino no quisiera emigrar. A ver, con papeles sí, pero con coyote no, es mucho sufrimiento”. Ella sabe de gente que no ha llegado, y de muertos en el camino, por eso insiste en que no emigraría con coyote. Evelyn, en cambio, duda, y no por el miedo a ir por el camino, sino porque no quisiera dejar a su abuela: “A veces no y a veces sí. Pero la voy a extrañar a mi abuelita”. Jonathan y Janine están firmes en su decisión de partir, sin importar las implicaciones. El primero afirma: “Sí me gustaría ir para estar con mi padre allá, para conocerlo”, mientras que la segunda replica: “Me fuera pasados los 20 años, porque tal vez ya sería un poco más mujer, estaría un poco más madura y pudiera tomar una buena decisión. Me fuera por donde sea. Si me saliera la visa, me fuera en avión. Si no, me fuera caminando”.

En su deseo de emigrar está presente el tan anhelado y dilatado encuentro con sus padres y madres, así como un imaginario que se pasa de generación en generación de lo que es Estados Unidos, ese lugar desconocido o ese lugar “hermoso”, según lo construyen, donde se podrán realizar los múltiples proyectos vitales que van delineando desde niños.

Los que se quedan imaginan su partida. Desde esas localidades en el Austro ecuatoriano, recorren imaginariamente el camino largo que separa Ecuador de Estados Unidos y, siendo sólo niños, niñas y adolescentes van acumulando conocimiento migratorio y cobrando conciencia de los daños e implicaciones de ir y venir, de la detención, deportación, de sus vidas móviles. Lejos, muy lejos de ser sujetos pasivos, frágiles o simples víctimas de la migración, desde muy pequeños y de manera sutil van aprendiendo en silencio a cuidarse, a pensar en su presente y en su futuro como hijos e hijas de migrantes, y hacerse cargo de sus propios dolores. Ellos y ellas han aprendido a crecer entre reconfiguraciones familiares y resignificaciones de quién es o quiénes son sus cuidadores. Se vuelven nietos-hijos que cuidan de sus abuelos huérfanos de hijos. Se vuelven hijos de abuelas-madres. Ellos y ellas comprenden la distancia espacial y temporal de tan diversas formas, todas las que se escapan a una tradicional representación cartográfica que delimita el espacio y fija distancias. También han reinventado sus casas, sus escuelas y sus espacios y, si bien cargan el dolor de esa ausencia, no viven necesariamente dramas o tragedias diarias por ser hijos o hijas de emigrantes. Son conscientes de su situación particular pero, al igual que Dayana, crecen en casas que se construyen entre múltiples geografías, a la distancia y con muchas formas de cuidado. Son niños, niñas y adolescentes que viven en diversas familias, resienten en sus cuerpos el dolor de la ausencia, de la partida, y que diariamente dan una lucha propia para sostenerse, resistir y seguir adelante ante las orfandades que les ha dejado la emigración.

Un día en la vida de dayana

Para Dayana el día comienza a las 5:00 de la mañana. A esa hora su abuela la despierta. Tiene que prepararse para ir a la escuela, ponerse su uniforme, desayunar, arreglar sus útiles escolares y, junto con su abuela, salir en bus desde la comuna rural de Cochapamba, donde viven, hasta la ciudad de Gualaceo, donde se ubica su escuela. A esta niña de 7 años le gusta desayunar la colada de avena caliente que prepara su abuela y un pan de dulce. Cuando está lista para salir, recorre una hora de ruta entre casa y escuela. El bus va lento. Cubrir la ruta Cochapamba-Gualaceo no es tan fácil: el camino de curvas en bajada confirma la difícil geografía del Austro ecuatoriano en medio de los Andes. Si no hay ningún problema en el camino, diez minutos antes de las 7:00 en punto, Dayana suele llegar a la escuela. Su abuela la bendice todos los días antes de despedirse de ella y le recuerda, asimismo, que en seis horas, a la hora de la salida, estará en ese mismo lugar para retirarla.

La sirena diaria alerta a Dayana, y a sus compañeros y compañeras de segundo grado de primaria, que las clases inician. A ella le gusta mucho ir a la escuela, jugar con sus amigas y amigos y aprender. “Me gusta matemáticas, pero más dibujar y salir al recreo”, dice esta hija de migrantes. Entre sus compañeras y compañeros de clases, también hay otros hijos e hijas de migrantes. Eso es algo que Dayana no sabe, o si lo sabe no lo dice. Es su abuela, en cambio, quien está preocupada por eso, porque cuidar a su nieta amada supone saber quiénes son los niños y niñas que acompañan a Dayana en sus juegos y aprendizajes diarios.

La jornada escolar concluye a la 1:00 en punto de la tarde. A esa hora, la abuela de Dayana la retira de la entrada de la escuela, exactamente del mismo lugar donde la deja cada mañana. De la escuela, usualmente caminan al mercado de Gualaceo, donde tiene un puesto de jugos naturales en el que trabaja todos los días. Por eso el retorno a su casa no es inmediato después de la escuela, sino caída la tarde, cuando su abuela concluye la jornada laboral. Dayana almuerza en el mercado y acompaña a su abuela en la venta de jugos. Si tiene tarea, “aprovecho para que la haga de una vez”. Si no, Dayana juega con otros niños y niñas: “No me gusta tener deberes, porque quiero jugar y estar con mi abuelita”, dice segura Dayana. Según su abuela, aunque no le gusta hacer tareas escolares, cuando las tiene, las cumple y lo hace muy bien, algo que se refleja en sus buenas notas en la escuela. Es en el tiempo de estancia en el mercado cuando la madre de Dayana suele llamarla desde Nueva York. No se comunica con ella todos los días, pero hablan con mucha frecuencia. Dayana le cuenta pocas cosas de su vida cotidiana, de la escuela. Según su abuela, a su nieta le gusta hablar con su madre, pero no le cuenta tanto. Cuando recibe la llamada, escucha la voz, responde y relata pocas cosas de su vida diaria. “La extraña”, también dice su abuela, “y por eso creo que no habla”.

Alrededor de las seis de la tarde, Dayana y su abuela inician el retorno a casa. Otra vez en bus por el camino de curvas. En una hora, si no hay tráfico de regreso, llegarán a su pequeña casa situada en una colina en la comuna de Cochapamba. Después de cenar lo que se abuela haya preparado, rezan juntas y luego Dayana irá a dormir, para al siguiente día recomenzar su rutina diaria, siempre de la mano de su abuela, su cuidadora amada.

Un día en la vida de Jonathan

A los 16 años, Jonathan cursa cuarto de secundaria. Su colegio está ubicado en la zona norte de Cuenca, la capital de la provincia de Azuay y una de las ciudades más grandes e importantes de Ecuador. Es un adolescente urbano. Su día a día transcurre mientras recorre las calles cuencanas para ir al colegio y volver a la casa de sus tíos con quienes vive desde hace más de ocho años, o para simplemente deambular por las calles y ver qué pasa. A las ocho en punto de la mañana comienza su jornada de estudios. Para llegar puntual al colegio, Jonathan se despierta a las seis de la mañana, se alista y sale de casa con el tiempo justo para caminar y tomar un par de buses. Ninguna de las materias que recibe es de su preferencia. Dice que lo que más quiere es graduarse y concluir el colegio. Lo que más le gusta es dibujar, dibuja todo el tiempo: en las horas de clases, cuando se cansa de atender a sus docentes; en el recreo, cuando no quiere compartir con sus compañeros y compañeras de aula; en casa de su tío, cuando no tiene ganas de contar a sus familiares cómo ha ido su día. Dibujar es su refugio y también su válvula de escape frente al dolor que siente por crecer lejos de su padre y de su madre, ambos migrantes en Estados Unidos. Dibuja paisajes, tiras cómicas y, sobre todo, personajes que de algún modo reflejan su estado de ánimo. Como él mismo afirma: “Me siento solo, me siento decaído, no saben bien qué me pasa”.

El dolor que carga como efecto de la migración se disipa por momentos, sobre todo cuando está con sus amigos y amigas del colegio. Aunque no disfruta tanto de las materias de clases, menos aún de los exámenes o las tareas del colegio, de lo que sí disfruta y se nutre mucho es de la amistad. Con sus “amigos y amigas del cole”, como él los llama, no habla de que sus padres han emigrado, ni de que vive con sus tíos, ni tampoco de que fue deportado en su intento de llegar a Estados Unidos; menos aún habla de los dolores de crecer en ausencia de sus progenitores. De eso no le gusta hablar. En cambio conversa de música, de cine, se ríe, juega, sale de fiesta. Llena de vitalidad su propia vida. Por eso, cuando termina la jornada del colegio, usualmente camina por las calles de Cuenca con alguno de sus amigos y, mientras pasea por la ciudad, se despeja de sus propios dolores. Jonathan disfruta mucho deambular por las calles, ver vitrinas de almacenes, ir a parques, simplemente deambular. Suele regresar a la casa de sus tíos al caer la tarde, un poco antes de la cena. En ese espacio de encuentro familiar, cuando tiene ánimo, habla con sus tíos y primos sobre cómo estuvo el día. Habla poco, dice él. Apenas termina de cenar, se encierra en su cuarto. Le gusta estar solo. Esa soledad y su propio silencio lo inspiran siempre para el dibujo. En esas horas, cuenta Jonathan, piensa mucho en su vida, en la partida de su padre y madre. Imagina su futuro y se ve a sí mismo partiendo. También quisiera migrar, ir a Estados Unidos a estudiar, pero también a experimentar cómo es la vida de sus padres allá, en ese destino del que conoce tanto sin haber nunca vivido ahí. En las noches concluye las tareas del colegio que tenga pendientes. Le gusta dormir tarde y aprovechar el silencio de la noche para dibujar, antes de recomenzar su rutina urbana de todos los días.

los que se quedan EN NÚMEROS

DE ECUATORIANOS VIVEN FUERA DEL PAÍS

%

DEJARON A SUS HIJOS ENCARGADOS

NIÑOS VIVEN CON PADRES Y MADRES AUSENTES

Por qué es relevante

Por la chacra, por la pampa, por el camino, con documentos falsos, con visa, sin visa, los ecuatorianos y las ecuatorianas se han ido hacia Estados Unidos al punto que hoy 738 000 ecuatorianos viven en ese país, siendo el décimo grupo de origen latino más numeroso. A pesar de ser un país pequeño localizado en los Andes, con alrededor de 17 millones de habitantes, se calcula que aproximadamente 3 millones de ecuatorianos, o el 17% del total de su población, vive fuera del país.

El 37% de los ecuatorianos y las ecuatorianas que emigraron dejaron a sus hijos e hijas en Ecuador a cargo de familiares cercanos. Datos del Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia confirman que el 2%, más de 200 000 niños, niñas y adolescentes tienen a uno o dos de a sus padres viviendo en el extranjero. La mayoría de esos niños, niñas y adolescentes que se quedaron, vive y crece con sus abuelas, tías o hermanas, sus nuevas cuidadoras.

En Ecuador esto ha generado una orfandad en cadena: madres que pierden a hijos; hijos que pierden a padres, a madres o a ambos; abuelas que pierden a nietos; y, comunidades enteras que se van despoblando.

CUÁL ES LA SITUACIÓN

En Ecuador la emigración determina las vidas de toda una generación de niños y niñas, y también de muchos adolescentes. Al ser hijos e hijas de emigrantes, viven en carne propia lo que implica crecer con la ausencia física y simultáneamente con la presencia virtual de sus progenitores, a cargo de sus cuidadoras, creciendo en el medio de familias que se reconfiguran y se transnacionalizan, y a la espera de sus padres.

cómo puedes apoyar

Entender que la migración es un fenómeno que nos incumbe a todas y todos. La situación de desigualdad estructural en el planeta obliga a millones de personas a abandonar sus hogares para buscar una vida digna para sus familias.

Contar y difundir las historias de los que se quedan y sus cuidadoras es necesario para que no caigan en el olvido. Y entonces como sociedad podemos iniciar una discusión sobre cuál es nuestra responsabilidad y cómo podemos tejer lazos de solidaridad en Ecuador y todo el continente para que estas infancias tengan un futuro digno.

notas al pie

- Observatorio de la Niñez y Adolescencia de Ecuador (ODNA), Los niños y niñas del Ecuador a inicios del siglo XXI. Una aproximación a partir de la primera encuesta nacional de la niñez y adolescencia de la sociedad civil, Quito, Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, 2010.

- Idem.

-

“Externalizar la frontera” es un término para referir el mecanismo de control migratorio ejercido por Estados Unidos, por el cual se adoptan y adaptan mecanismos similares de control migratorio en terceros países, por ejemplo, en México.

-

Álvarez Velasco, S. y M.C. Ruiz, Entre el enfoque de derechos humanos y las lógicas de seguridad y control: Análisis de las políticas públicas en torno a la trata de personas y el tráfico de migrantes en Ecuador (2004-2016), Quito, Save the Children, Flacso, 2016.

-

Álvarez Velasco, S. y Guillot Cuéllar, S., Entre la violencia y la invisibilidad, un análisis de la situación de los niños, niñas y adolescentes ecuatorianos no acompañados en el proceso de migración hacia Estados Unidos, Quito: SENAMI, 2012.

-

Álvarez Velasco, S., Frontera sur chiapaneca: el muro humano de la violencia, México, CIESAS-UIA, 2016.

-

“Nohemí muere al segundo intento de ir a EE.UU.”, El Telégrafo, 22 de marzo de 2014, https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/informacion/1/nohemi-muere-al-segundo-intento-de-ir-a-ee-uu

Metodología del texto

Este escrito surge de una etnografía multisituada desarrollada en la provincia de Azuay, Ecuador, durante entre enero y septiembre de 2019. Los lugares en los cuales se llevó a cabo la inmersión etnográfica fueron: Cuenca, Gualaceo, Cochapamba, Jima, La Moya, Girón y Guachapala. La mayor parte de los testimonios fueron recolectados en septiembre de 2019. Se llevaron acabo entrevistas a profundidad a doce cuidadoras y a catorce hijos e hijas de migrantes, reconstruyendo su trayectoria biográfica y enfatizando en la experiencia migratoria en sus vidas. La reflexión se alimenta de dos investigaciones previas. Por un lado, el trabajo exploratorio etnográfico empezado en 2016, durante una primera inmersión en campo para mi investigación doctoral, que analizó la producción histórica y contemporánea de Ecuador como espacio global de tránsito migratorio. Ver Álvarez Velasco, S., Trespassing the visible, op. cit. y la investigación que se recoge en el libro de Álvarez Velasco, S. y Guillot Cuéllar S., op. cit.